総合物流施策大綱(2021 年度~2025 年度)⑬

(5)今後の物流施策の方向性

前大綱においては「強い物流」の構築を目標としてきたところであるが、労働力の不足、トラック積載効率の低迷等物流が抱える多くの課題は継続し、近年の EC 市場の更なる成長や災害の激甚化・頻発化などによって、物流を取り巻く環境は厳しさを増している。その上で、今般の新型コロナウイルス感染症の流行により、ヒトに比べてモノの動きは相対的に活発化し、トラックドライーをはじめとした労働力の不足に拍車がかかることで、物流を取り巻く厳しい状況は更に加速する可能性がある。加えて、新しい生活様式に対応した物流への変革も迫られるなど、我が国の物流は極めて大きな岐路に差し掛かっている。

しかし、一面では、こうした状況下においては、これまで進捗しなかった物流の構造改革や生産性向上に向けた取組を加速度的に促進させる大きな好機となる可能性もある。新しい生活様式への対応には、まず非接触・非対面型の物流への転換が喫緊に求められる。今なお物流の現場では、書面手続や対人・対面に拠るプロセスが多いが、デジタル化による作業プロセスの簡素化や汎用化は、非接触・非対面型物流の構築に必須の施策である。

ウィズコロナとなった現在の社会情勢においては、物流産業における DX を積極的に推進できる環境にある。例えば、これまで物流効率化や省人化等を目的に導入されてきた輸配送や庫内作業用のロボットは、非接触・非対面という観点から普及が促進される可能性がある。また、これまで個人の経験や既存の商慣習・様式に依存してきた物流業界において、デジタル技術を駆使して様々なデータを可視化し、関係主体が対人・対面によらずとも即時にそれを共有可能とすることは、作業プロセスの汎用化等を通じた多様な担い手の確保や、検品レスをはじめとしたプロセスの大幅な合理化を促すきっかけともなり得る。

こうした DX の推進のためには、その前提として各種要素の標準化が必要である。これまでは様々な商慣習等のため、物流の標準化は進捗を得られない面もあったが、物流に対する関係者の危機感が増すにつれ、様々な業界で具体的な取組が進みつつあり、全体的な機運も高まっている。

デジタル技術の社会実装が急速に進みつつある中、我が国の物流のあらゆる局面において、時機を逸せず集中的に物流産業における DX と標準化が推進されるべき時期に来ているといえる。

また、2024 年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制の適用を控えているほか、物流事業に従事する労働者の社会的価値が大きく見直されている現状においては、これまでなかなか進まなかった革新的な取組を実施できる好機である。リードタイムの見直し等による計画的でゆとりのある物流の実現をはじめ、今こそ重点的に構造改革を進めるべきである。

さらに、昨今の災害の激甚化・頻発化や新型コロナウイルス感染症の流行により、有事においても機能する物流ネットワークの構築が一層重視される状況となっているほか、グローバルサプライチェーンの脆弱性が顕在化し、その多元化等の必要性も高まっている。加えて、物流事業者の海外展開や農林水産物・食品の輸出等のほか、SDGsやグリーン社会の実現を目指した取組など、経済や地球環境の持続可能性を高めるための取組も積極的に推進すべき状況にある。

以上のとおり、現下の我が国の物流が直面する課題は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行による社会の劇的な変化も相まって、より先鋭化・鮮明化しているといえる。本大綱の下では、そうした課題に対応した施策に重点的に取り組むべく、今後の物流が目指すべき方向性を下記の①~③の3つの観点とし、関連する施策を強力に推進していく。

① 物流 DX や物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(「簡素で滑らかな物流」の実現)

② 労働力不足対策と物流構造改革の推進(「担い手にやさしい物流」の実現)

③ 強靱で持続可能な物流ネットワークの構築(「強くてしなやかな物流」の実現)

前大綱においては「強い物流」の構築が大きな目標であったが、新型コロナウイルス感染症の影響による社会の劇的な変化により、既存の慣習や様式にとらわれずに施策を進める環境が醸成されつつあることから、「強い」という概念に限らない、「簡素で滑らかな物流」、「担い手にやさしい物流」、「強くてしなやかな物流」の実現に向けた施策を推進していく。

この認識は、直接物流に携わる事業者、労働者だけでなく、製造事業者、荷主、一般消費者など物流に関わる全ての関係者に共有されることが重要であり、上に掲げた今後の物流が目指す方向性の実現に向け、あらゆる関係者が一致協力して各種の取組を推進していく必要がある。

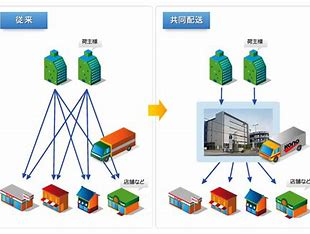

また、この目標の達成のためには、これまで「競争領域」とされる部分が多かった物流について、「協調領域」もあるという前提のもと、協調領域を積極的に拡大する方向で捉え直すことも重要である。加えて、あらゆる施策を講じるにあたり、安全の確保が大前提となることは言うまでもない。